Не имеющие дачных участков жители многоквартирных домов знают, что воду можно получить простым открытием крана, и только проблемы в работе горводоканала могут нарушить привычную процедуру мытья посуды или принятия душа. Они не подозревают, с какими проблемами приходится столкнуться тем, кто вынужден обеспечить водоснабжение своего жилища самостоятельно.

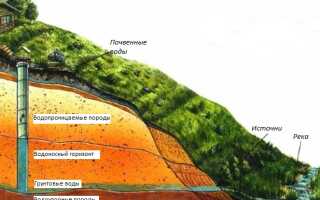

Расположение грунтовых вод.

При отсутствии воды для полива и хозяйственных нужд, а также отдаленности водопроводных сетей единственным выходом становится устройство колодца или бурение артезианской скважины. Этот трудоемкий процесс начинается с того, чтобы узнать глубину залегания водоносного слоя. Часто для этой цели нанимают профессионалов, но можно обойтись без расходов на их услуги и найти точку, в которой расположены подземные воды, самостоятельно. Для этого применяются не слишком сложные методы и вполне доступные для каждого человека средства.

Виды подземных вод

Водоносные слои делятся на следующие типы в зависимости от места и условий залегания подземных вод:

- верховодки, с уровнем залегания 2-3 м от поверхности;

- грунтовые, со свободной поверхностью;

- безнапорные – межпластовые;

- артезианские (напорные).

Они могут циркулировать в песчаных, гравийных или глинистых слоях, а также в трещинах скальных пород. Наиболее чистыми, с точки зрения состава и качества, считаются артезианские воды, а водоемы верхнего слоя могут быть использованы только для технических нужд.

Способы определения уровня залегания подземных вод

По высоте растений можно определить глубину залегания грунтовых вод.

В старину самым распространенным методом была установка над предполагаемым местом залегания воды хорошо просушенного на солнце глиняного горшка. Его переворачивали кверху дном и через некоторое время проверяли внутреннюю поверхность. Если внутренние стенки запотевали, считалось, что подземные воды находятся близко.

В настоящее время этот способ усовершенствован применением силикагеля. Это синтетическое вещество обладает свойством усиленного влагопоглощения. Предварительно гранулы высушивают в духовом шкафу и засыпают в неглазированную емкость из глины. Затем производят очень точное взвешивание посуды с наполнителем. Если есть возможность, лучше делать это на аптекарских весах. Горшок заворачивают в плотную сухую ткань и закапывают на глубине около полуметра в том месте, где планируется выяснить глубину залегания водоносного слоя. Через сутки сосуд извлекают и проводят повторное взвешивание. Разница в показателях будет означать количество впитанной жидкости, и чем оно больше, тем ближе воды расположены к поверхности. Использование такого средства одновременно в нескольких точках значительно сократит время для поиска подземных вод.

Поиск подземных вод по природным признакам.

Туман в определенном месте говорит о пониженной температуре поверхности земли, что указывает на близкое расположение подземной воды.

Наблюдательность предков позволила систематизировать некоторые природные явления для определения залегания подземных вод. Обилие утренней росы в определенном месте говорит о пониженной температуре поверхности земли, указывающей на близкое расположение водной жилы. Таким же доказательством может служить и скопление вечернего тумана. Собаки не любят лежать в местах близкого залегания воды, а вот кошки, наоборот, устраиваются в непосредственной близости. Небольшая глубина водоносного слоя привлекает насекомых, над ним вьются после заката мошки и комары. Но рыжие муравьи и крысы держатся от таких мест подальше.

Хорошим индикатором близкого расположения подземных вод являются влаголюбивые растения. Даже в самое засушливое время растительность будет сочной и зеленой на участке, где глубина водной жилы незначительна. По виду дикорастущих цветов и трав можно понять примерную глубину залегания воды:

- рогоза – 1 м;

- камыш – 1-3 м;

- черный тополь – 0,5-3 м;

- полынь – 3-7 м;

- люцерна – до 10-15 м.

На неглубокое нахождение подземных вод указывают такие деревья, как береза и ольха, а сосна говорит об обратном – ее корни уходят глубоко в почву.

Экстрасенсорно-рамочный метод.

Виды индикаторных рамок.

Шутки шутками, а метод биолокации до сих пор считают одним из самых эффективных в поиске воды. В качестве рамок используют куски толстой и не слишком гибкой алюминиевой проволоки. Их сгибают под прямым углом так, чтобы для рукоятки оставалось около 10 см. Можно вставить их в пустой корпус от шариковой ручки, но считается, что лучше использовать палочки из бузины, вербы или калины с удаленной сердцевиной. Медленное движение по участку с зажатыми в руках рамками продолжается до тех пор, пока они не начнут крутиться в полой рукоятке. Это и будет точка наилучшего для разработки залегания подземных вод.

Барометрический способ.

Можно определить глубину залегания водного слоя с помощью барометрического метода. Использовать барометр-анероид целесообразно, только если рядом находится естественный водоем. Одно деление шкалы прибора соответствует разнице высоты в 1 м. Сначала показания барометра снимают у водоема или колодца, а затем на месте предполагаемого бурения. Разницу показаний пересчитывают в метры и, прибавляя к глубине первого объекта, получают искомый результат.

Надежный способ определить глубину водного слоя.

Самым надежным методом было и остается пробное бурение. Только собственноручная разведка дает стопроцентный результат и не приводит к ситуациям, когда воды оказываются на гораздо большей глубине, чем это предполагалось, или на пути бура возникает огромный камень, обойти который просто невозможно.

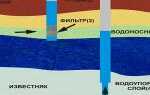

Классическая схема ручного бурения скважины.

Для большей эффективности в работе на его кромки приваривают дополнительные режущие лопасти. В целом для разведочного бурения необходимо подготовить:

- бур;

- полые трубы диаметром бура для удлинения;

- лопата;

- тележка для вывоза земли.

Такой метод подходит для сравнительно мягкого грунта. Бур врезается в землю на возможную глубину и вытаскивается наверх вместе с грунтом, который тут же высыпается в тачку. В процессе работы в отверстие нужно понемногу подливать воду, чтобы сделать почву мягче. При необходимости инструмент для удлинения соединяют с трубами при помощи втулочного или резьбового соединения.

Требования к месту расположения скважины

Прежде чем приступить к бурению, выбранное место необходимо оценить с точки зрения пригодности к устройству скважины для добычи питьевой воды. На расстоянии от него в радиусе не менее 50-100 м не могут располагаться источники загрязнения, такие как выгребные ямы, свалки мусора и навозные кучи. Не стоит планировать расположение колодца ближе, чем на 3 м к жилому строению, иначе могут возникнуть сложности при работе буровой установки и копании траншеи для водопроводных труб.

Уклон поверхности в точке бурения не может быть выше 35°. Для работы буровой мачты необходима свободная высота около 10 м и горизонтальная площадь не меньше 30 кв.м. В непосредственной близости от места бурения не должно быть электрических проводов и других помех, которые могут быть небезопасны при выполнении предстоящих работ.